昭和3(1928)年に始まった日本犬保存活動により、柴犬は絶滅の危機から救われた。その後も犬たちの純度を高める努力が続けられ、そして、現在の理想的な柴犬の姿が完成された。

日本犬標準とはなぜあるのか

日本犬標準とは「日本犬の特徴特質を基として将来作出されるべき日本犬の進路を示すもの」であり、日本犬を扱う世界中の団体が、この日本標準を基にスタンダードを作出している。

耳・目

理想的な目には強い目力が宿る

内耳線は直線、外耳線はやや丸みをおびた三角形。やや前傾してピンと立っていること。目はやや三角形、目尻が少しつり上がり、力のある奥目で濃茶褐色が理想。

頭・顎

顎にはしなやかで力強い筋肉が発達

頭の形状は、額が広く頬の部分がよく発達していることが望ましい。また、顎は適度な太さと長さを備えて、しなやかで力強い筋肉を有していること。

口吻

歯の数も厳密に定められている

吻出しは引き締まり、鼻筋は直線。口元は丸みを帯び、口唇は緩みなく引き締まっている。歯数は42本、上下の噛み合わせも正常であること。

尾

日本犬の尻尾は巻き尾と差し尾の2種類

適度な太さで力強く、巻き尾と前方に傾斜した差し尾の2種類があり、長さはどちらも先端がほぼ飛節に達している。

胸

理想の前胸は体高のほぼ半分

前胸はよく発達し、あばら骨は適度に張って楕円形(卵形)の形状であること。

胸深は体高のほぼ半分、浅くとも45%以上が必要である。

体高

体高は前肢の足元から肩甲骨上端のやや後方を測定し、小型犬である柴犬の体高はオスが38~41cm、メスは35~38cmの間とされている。

背・腰

背から腰まで一直線であること

背中は腰部の付け根まで一直線であること。腰部は頑丈で、歩様の時に腰の上下や横ぶれ運動するものは好ましくない。

前脚

しっかり地面に接した前脚が理想

肘を胴体に引き付け、体幅と同じ幅で地面に接している。関節と爪の間は適度な角度を備え、指部は締まってよく握っていることが望ましい。

後脚

後脚の形状も細かく規定されている

大腿部はよく発達し、飛節は適度な角度でねばりのある強さを備えていること。また、腰幅と同じ幅で接地し、足指は締まって握っている。

歴史に名を残す柴犬たち

愛犬家を魅了した理想的な柴犬たちは、多くの子孫を残してその血脈を伝えている。そして、現代の柴犬の先祖をたどれば、そのほとんどがここで紹介する名犬たちに行き着く。

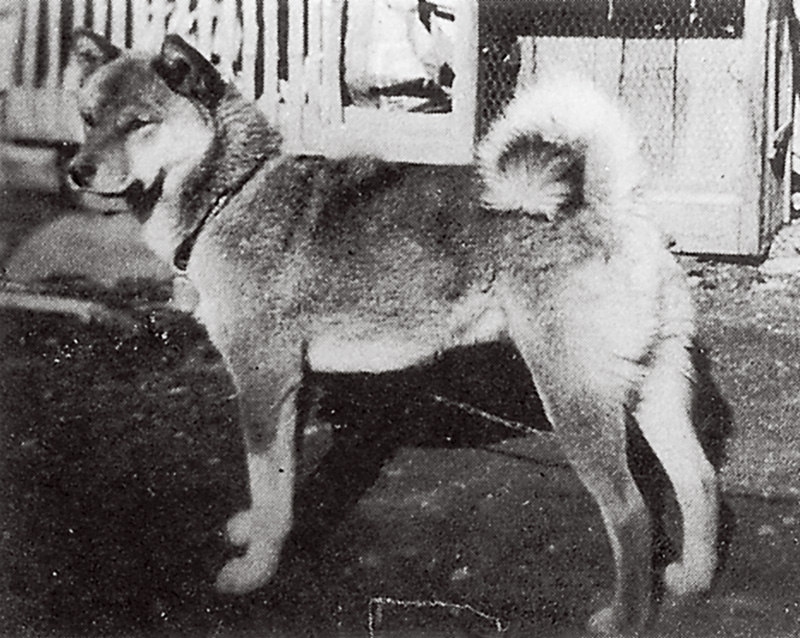

石号

伝説になった「柴犬の祖」

日本神話でいえば「イザナギ」のような存在だろうか。柴犬はこの犬から始まったという説が根強い。石号は島根県西端部の山中で発見され、昭和11(1936)年に日本犬保存会第5回展覧会に出場し、古風で野生味あふれる風貌が話題になった。以後、四国産のメス犬・コロ号との間に多くの名犬が産まれ、その子孫たちの系統が日本各地に広がった。

アカ号

戦前の柴犬を代表する名犬

石号の子で昭和14(1939)年に生後10ヶ月で日本犬保存会賞を受賞。毛質や体型は父親である石号とよく似て、また、これも父譲りの野生的な風貌が展覧会を見にきた愛犬家たちの間で評判になったという。審査でも「両親の長所・短所を巧みに補償し合った小型犬近来のヒット」と高く評価され、日本犬標準の目指す理想により近づいたとされる名犬。このアカ号の血を受け継ぐ犬たちも多く、柴犬の歴史を語るうえでは外せない存在だ。

中号

戦後の危機を救った「柴犬中興の祖」

昭和23(1948)年に生まれ、総理大臣賞をはじめ数々の賞を受賞して全国の愛犬家に注目された。戦争の影響で柴犬は激減し、再び絶滅の危機にあったのだが、中号が多くの子孫を残し窮地を脱することができた。それゆえ「柴犬中興の祖」と呼ばれ、また、北信州小布施町で飼われていたことから中号の血脈を“信州系柴犬”と呼んだりもする。

「日本犬標準」は柴犬の目指すべき理想像

日本犬の保護活動が始まった当初は、愛犬家たちの間でも日本犬のイメージはまだ漠然として、かなりアバウトなものだったという。しかし、山中深く分け入り純血の日本犬を探すうち、しだいに目は肥えて犬の見方がわかってくる。

また、古い文献や絵画などの資料を集めた研究も進められ、それらの活動によって日本犬のあるべき姿、目指すべき理想像が明確になってきたのだ。

日本犬保存会発足後は、日本犬育成の目標を定めるべきという声も高まった。具体的には中型、大型、小型の3つの体型に分けて、目指すべき理想を示す「日本犬標準」が昭和9(1934)年9月15日に制定される。そこには標準とする体型だけでなく、日本犬の気質などについても明記された。

「日本犬標準があればこそ、今日の柴犬の姿ができたのです」と、日本犬保存会事務局長の井上実さんは言う。

斎藤弘吉氏による保存活動

日本犬が絶滅寸前の危機的状況を脱したのは、日本犬保存会創設者・斎藤弘吉氏の功績が大きかったとされる。彼が日本犬の保護活動を始めた、そのきっかけは何だったのだろうか?

福皇丸号(天領国富荘)

絢翔姫(讃岐水本荘)

愛郷の貴乃号(愛郷荘)

秋田犬の惨状を目にして日本犬の保護活動に乗り出す

斎藤弘吉氏は東京美術学校(現・東京藝術大学)に学び、卒業後は軍隊に入隊するが、病気により除隊を余儀なくされる。この時に軍医から「2〜3年はぶらぶらして療養しなさい」と言われ、療養生活の友として犬を飼うことにした。

斎藤は美術学校在学中に渋谷駅で忠犬ハチ公を見て強い関心を抱いていた。

どうせ飼うなら秋田犬を……と、本場とされる秋田県・大館まで行ったのだが。そこにいたのは、雑種化して洋犬の風貌をした垂れ耳の犬ばかり。調べてみると他の日本犬種も似たような状況で、昔の絵巻に描かれているような立耳と巻き尾の日本犬は、幻の存在になりつつあった。

それを知って斎藤氏は愕然となり、そして思った。ぶらぶら療養するこの2〜3年間を絶滅の危機にある日本犬を救うための活動に費やしてみよう、と。

昭和3(1928)年5月に日本犬保存会を創立し、生き残っている純血の日本犬の確保、交配させて個体数を増やす活動などに取り組んだ。秘境の山中を歩き回り、これはと思う犬を見つけたら大金を払って譲渡してもらう。

斎藤氏の実家は山形県鶴岡市で呉服商を営む資産家だが、莫大な金を犬のために惜しみなく使う。それを見て「いぬ馬鹿」などと揶揄する者もいたが、彼にとってそれは最高のほめ言葉であった。

また、美術学校で培った技術を活かして渋谷駅前のハチ公像を制作建立し、戦後は第1次南極観測隊が置き去りにした樺太犬救出のために尽力するなど、犬のために働き続けた生涯だった。

Column

天然記念物に指定「日本犬標準」に名を連ねる6犬種はすべて天然記念物

日本固有の文化財を保存することを目的に、大正8(1919)年4月に史蹟天然記念物保存法が公布された。動植物もその対象で「日本に特有なる畜養動物」として日本犬もその候補となり、昭和6(1931)年に秋田犬が天然記念物の指定を受けた。昭和9(1934)年には甲斐犬と紀州犬、昭和11(1936)年に柴犬、昭和12(1937)年に四国犬と北海道犬が指定を受け、これで「日本犬標準」で名前が挙げられている6犬種すべてが天然記念物に。また戦後は文化財保護法に基づいて、引き続き日本犬は天然記念物に指定されている。

取材協力・写真提供:公益社団法人 日本犬保存会

Text:Makoto Aoyama

Shi-Ba Vol.136『愛犬の犬種について学ぶ!柴犬の歴史』より抜粋