飼育放棄された犬猫などを受け入れ、新しい飼い主(里親)のもとに届ける保護団体。では具体的にどのような仕事が必要となるのか。その過程は案外知らないものだ。とある団体を例に、実際に見てみよう。

一般社団法人 動物共生推進事業

〒270-0161

千葉県流山市鰭ケ崎4-10

☎04-7126-0616

info@happylife-withpets.org

https://www.happylife-withpets.org/

「より多くの人たちにペットと暮らすすばらしさを伝えたい」という強い思いから発足した事業団体。動物病院が母体となっているので、健康管理なども行き届いている。動物の保護と譲渡活動、保護団体への支援事業、高齢者向けペット支援事業、輸血ネットワーク事業など。

●主な活動

千葉県を中心に東京都、茨城県、埼玉県で動物病院や、動物の保護と譲渡、触れ合い活動などを行っている。

●活動範囲

千葉県を中心に東京都、茨城県、埼玉県で動物病院や、動物の保護と譲渡、触れ合い活動などを行っている。

「ペットと暮らそう」

常設里親募集会場「ペットと暮らそう」は保護犬との出会いの場。もともとレストランだった施設を転用したので、雰囲気は明るく広い。その時々の保護犬猫の情報を得られる他、譲渡会も開かれる。トリミング施設も併設。

「犬と猫のシェルター」

クラウドファウンディングで犬と猫のシェルターをそれぞれ設置。「ペットと暮らそう」の駐車場にあるので、随時対面できる。

サポートに感謝

シェルター設置の際に協力してくれた人たちの名前が記された「Special Thanks」の絵が、シェルターの壁面に描かれている。

シェルター内の様子

清潔感のある、空調が整えられたシェルター。一部上下のケージがあるが、基本は「平屋建て」。上の物音が気にならない。

犬の保護

愛護センターやブリーダーの繁殖引退犬、病気の子、一般の飼い主が飼えなくなった犬、ブリーダー崩壊などの子たちを受け入れている。

年間80~100匹ほどを保護、譲渡している。キャパシティは犬猫合わせて20匹ほど。遠方からの受け入れも多い。写真は保護後の健診の様子。

徹底した衛生管理

居住空間の掃除や、扉のガラスの拭き掃除など、衛生管理には常に配慮している。看護師の指導のもと、ボランティアの方々も活躍。

通り沿いにある肉球の看板訪問しやすい雰囲気だ

千葉県の松戸駅から車で10分ほど、比較的交通量の多い通り沿いにある「ペットと暮らそう」。一般社団法人 動物共生推進事業が手掛ける常設の里親募集施設だ。

あまり聞き慣れない言葉だが、施設の駐車場の一部には保護した犬や猫を数多く収容しているシェルターが設置されている。つまり保護団体のシェルター付属の拠点、と考えてもよさそうだ。

肉球を描いた看板が目に飛び込んでくる。もともとはレストランだったという敷地は駐車場も広く、入りやすい雰囲気もいい。

保護施設として見ると、これまではあまり見かけたことのないタイプのものかもしれない。だが、動物好きならちょっと気になる「お店」でもある。そうした佇まいは、保護犬をもっと身近に感じてほしい、ということを社会に伝えるには非常に有効だ。

屋内は広々とし、レストランだった頃のナチュラルな内装をほぼ踏襲しているので、初めて訪れた人でも「保護施設」という言葉が醸す緊張感をそれほど感じない。

里親募集中の犬猫の紹介ボードを読んだり、保護犬の現状や里親になるための心得や準備の説明などもスタッフに気軽に求められる。

また、このスペースでは定期的に譲渡会も開かれている。

一方で、トリマーによるトリミングも行われており、現在犬と暮らしている飼い主が利用できる点も、保護犬の情報発信や拡大へ大いに役立っているはずだ。いわば、動物を愛する人たちの複合施設とも言えるかもしれない。

ゴハンは各室内で食べる

保護犬にとって最大の楽しみは食べることだ。朝と夕方2回のゴハンタイムが待ち遠しい。ボランティアさんがいる時は、ボランティアさんから与えられる。もちろん、それぞれの犬に適正な量と栄養が考えられている。

散歩はカートや抱っこでも

散歩もまた、保護犬の楽しみのひとつ。その時々のスタッフやボランティアの数にもよるが、なるべく出かけるようにしている。基本はダブルリードで安全を確保。犬の体調や病状、心の状態など鑑みて、カートに乗せたり、抱っこしたりして外へ出る。

定期検診は欠かせない

保護犬は病気を抱えている子や、特殊な環境の中で不安定な精神状態の子も多い。また、譲渡までにできるだけ健康体を取り戻したい。そのため、定期検診は欠かせない重要な仕事だ。何匹かをまとめて車に乗せて、動物病院へ連れて行く。

近隣へ配布するチラシ

不定期でボランティア募集のチラシをポスティングすることもある。公式サイトへ行けば、より詳しく仕事内容を理解できる。

里親希望者への応対

保護犬を迎え入れたいという希望者に常時応対している。里親になるための心得から、譲渡費用などの説明、保護犬の健康状態や気質、気をつけることなど、里親が知っておくべきことは多い。それが譲渡者の責任であり、里親の責任でもある。

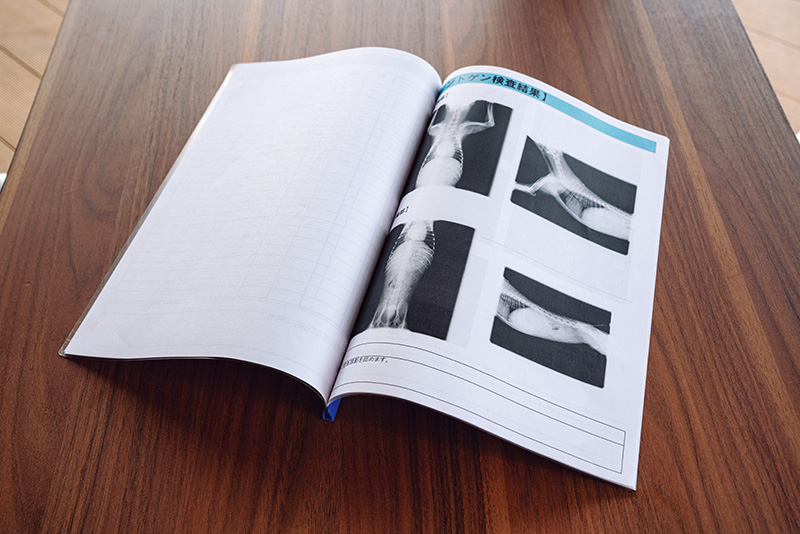

それぞれの犬ごとに作られている「健康管理冊子」。血液検査などの結果はもちろん、レントゲン写真まで掲載されており、譲渡の際に見せてもらえる。

触れ合いの時間は大切

ボランティアさんの仕事は多岐にわたる。お世話ボランティアの場合は、人数が少なければ時間に追われてしまうこともあるだろう。しかし束の間、保護犬と触れ合う時間ができることも。愛情を込めて接してあげることは、犬の精神衛生上とても重要なことであり、いろいろな人に慣れてもらう練習でもあるのだ。

大事な資金源について

調達方法 サポート会費や寄付が中心

保護活動ではさまざまな場面でお金がかかることはご存知のはず。いかに資金を集めるかもまた、保護犬のお世話や譲渡とともに大きな仕事でもある。動物共生推進事業では、サポート会費制度を設けている。

これは活動に共感いただける方々から会費をいただくことで、安定的な活動費を確保できるので力強い。他には寄付や募金箱、チャリティグッズの販売などで賄っている。シェルター設置時にはクラウドファウンディングも行った。

主な使い道

保護・譲渡活動を通して、もっとも費用が必要なのは医療費だ。定期的な健康診断やワクチン接種はもとより、重たい病気にかかっている子がいれば、その治療費が必要となり、多額の費用がかかることもある。

また、日々のゴハンやペットシーツなどのお世話に関する費用、時にはスタッフの人件費、譲渡会やイベント運営のための費用、活動を広く知ってもらうための広報活動などの資金が必要となってくる。

健康管理は万全の体制で飼育支援制度は独自のもの

動物共生推進事業は、動物医療グループが始めた事業。

「今後、里親が必要な犬や猫が増えるだろうと考えて、2015年に一般社団法人化して活動を本格的に始めました」

トリマーだった三本さんは兼務をやめて、譲渡活動だけに専心することになる。動物医療グループの事業だけあって、健康面のケアは際立っている。

日々の健康チェックは動物看護師が行い、定期的な健康診断は協力動物病院で受けている。ワクチン接種や去勢・不妊手術はもちろん、疾患のある犬にはその治療を施し、そのデータもきちんと管理して譲渡時には里親に開示している。

併設されているトリミングサロンでは、皮膚疾患などの有無をチェックしたり、シャンプーなどの衛生管理も行われる。

また特筆すべきは、譲渡された動物が何らかの理由で飼育できなくなった場合に、再度「ペットと暮らそう」が引き取る飼育支援制度だ。そこで新たな里親を探すことになるのだが、この制度を設けていることにより、高齢者への譲渡が可能となっている。

最後まで面倒を見られる保証がないということで、高齢者への譲渡を見送っている団体が多い現状では、果敢なチャレンジと言えるだろう。

譲渡会を見てみよう!

一度のぞいてみてほしい

保護団体にとって、譲渡会は重要なイベントであり、里親と出会える最大の窓口と言える。それだけに施設内での開催だけでなく、近隣の地域で行われるイベントなどに参加して、譲渡活動や保護犬の現状を伝える活動を行っている。活動はイベント担当のボランティアが中心となっている。

施設内での譲渡会

「ペットと暮らそう」の施設内で行われる譲渡会は、多い時では毎週開催される。ここでは保護犬猫と直接触れ合うことができる。

保護活動についてのセミナー

施設内では保護活動や関連の活動についてのチャリティセミナーも行っている。他の保護団体が開催する催しにも無償でスペースを貸し出している。

ペット関連イベントへの参加

関東を中心にして、地域で行われるペット関連イベントなどに参加し、ブースを設置しての譲渡会も積極的に行っている。

愛護センター保護時

愛護センターに保護された後の子犬。不安そうな眼差しで周囲を伺っている。その姿は嫌でも目に焼き付いてしまう。

施設で心も体も少しずつ癒やされて、健全な状態に戻ろうと人も犬も頑張っているのだ。

活動目標に向かって……

さまざまな形での支援がある

保護活動への支援でもっとも大きな役割は、里親になること。でもそれだけではない。里親になることが難しい環境にある人でも、活動に共感できれば支援の方法はたくさんある。寄付やボランティアの他、チャリティグッズの販売、本や書き損じはがきの現金化、遺贈寄付など、自分にできることがあるかもしれない。

募金箱やチャリティリサイクル

「ペットと暮らそう」施設内に設置された募金箱や、チャリティリサイクルの品々。犬猫写真のステッカーが出てくるカプセルトイだって寄付の一環だ。

チャリティグッズの販売

ハンドメイドのアクセサリーなどさまざまなグッズの売り上げも、貴重な運営資金となる。施設だけでなく、イベントなどでも手に入る。

里親募集の告知ボード

現在里親を募集している子たちの写真やパーソナルデータが掲げられたボード。その情報量は実に細かく、的確なのだ。

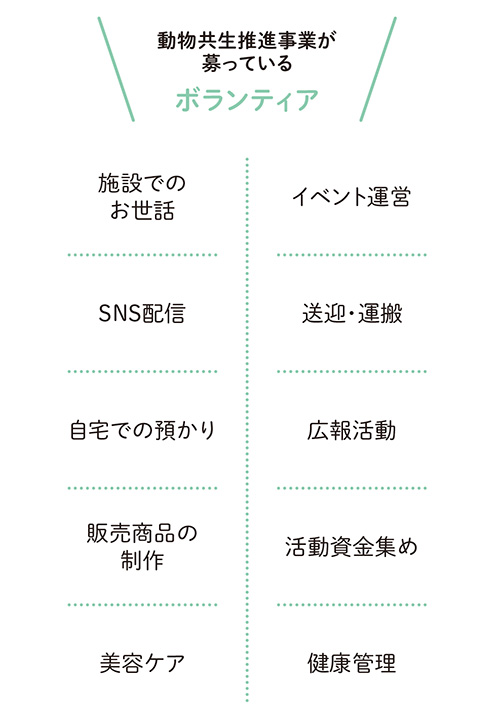

ボランティアと言うと、食事の世話や掃除、散歩などとイメージしてしまうが、実はそれだけではない。多くの分野に人の力が必要であり、自分の力を活かせると思われる分野で活動に参加することができる。

ボランティアの力を借り片手間でない譲渡活動を

「ペットと暮らそう」のスタッフには元動物看護師が二人ついている。その他は基本的にはボランティアだ。そのボランティアには各種の仕事があるが、それは右の通り。

「各種のボランティアさんの中には、自ずとリーダー的な役割を担ってくれる人が出てきます。その人たちを中心に、ボランティアが自走できる組織が作れたらいいと考えています」

シェルターでのお世話ボランティアには、多くの年齢層の人が訪れるという。我々が訪れたこの日はお母さんと小さなお子さんがシェルター内で作業していた。

「ご年配の方も意外と多いんですよ」

お世話だけに限らず、自分のできることを無理のない時間で活動に携われることで、負担を感じさせないよう活動を行っていける。

中途半端な組織にはしたくない、片手間ではない譲渡活動を行いたい。三本さんは常にそう考えて活動に従事している。

簡単ではない仕事に邁進している三本さんだが、譲渡した子が施設を訪ねてきて顔を見せてくれる時が一番うれしいと言う。

「飼い主さんも犬も元気でうれしそうな表情を見せてくれると、これまでの苦労もすべて忘れられます」

Text:Takahiro Kadono Photos:Minako Okuyama

Shi-Ba Vol.133『知って見つける私たちにできること 犬を保護するお仕事』より抜粋