人間では直接の死因として比較的よく耳にする誤嚥性肺炎。少ないながら犬にも発症例はある。この誤嚥性肺炎はどのような病気なのか、そしてその症状は? 一度整理しておきたい。

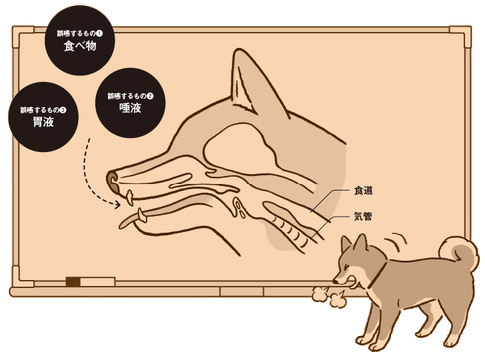

誤嚥するもの

食べ物・唾液・胃液

発症リスクが高い犬とは?

加齢と共に嚥下する力は徐々に低下していく。これも老いによる防御機能の低下と同様の状況と言える。

●フレブルなど短頭種の犬

短頭種の犬は身体的構造から上気道閉塞を起こしやすい。他犬種に比べると4~5倍誤嚥が起こりやすいとも。

●基礎疾患をもつ犬

とりわけ脳梗塞などの神経疾患を患っていると嚥下機能が低下して、誤嚥を起こすことが多くなる。

●防御機能が低下している犬

健康な犬であれば誤嚥を防御する能力を備えているが、老いや病気などによってその機能が衰えてしまう。

●免疫が低下している犬

免疫が低下していると細菌感染が起こりやすくなる。つまり誤嚥した時に肺炎も起こりやすくなる。

●頻繁に嘔吐する犬

頻繁に嘔吐する犬は、食道に物が溜まっていることが多い。吐くことによって、気道にそれが落ちてしまう。

●食事介助が必要な犬

本来犬は立った姿勢で食事をするが、伏せたままの姿勢で食べることによって誤嚥する可能性が高くなる。

●巨大食道症を患っている犬

巨大食道症など食道疾患をもつ犬は、吐き戻しをすることが多く、それに伴って誤嚥するリスクが高くなる。

食べ物や唾液が気道に入り感染、炎症を起こす

誤嚥性肺炎という病気。その病名は知っているが、どのような症状が出てどういう状況に陥るのかはよくわからないという方は多いかもしれない。

人も犬も食べ物を食べると口の中で咀嚼し、唾液と混ざり、舌が食べ物を喉の奥へと送る。飲み込む時、喉頭蓋が気道を塞ぎ、食べ物は食道に入る。

だが、喉の下部には食道と共に気道へと続く道もある(上の図参照)。この気道に食べ物が入り込んだり、あるいは唾液や胃液などが流れ込んだりすると炎症を起こし、細菌感染を起こす。これが誤嚥性肺炎である。

健康な体であれば、気道に物が入り込まない。万が一、入ってしまってもそれを排除する能力が体にはある。だが、老化や病気などで身体機能が正常な状態でなくなり、嚥下機能が低下すると、気道に異物が入るリスクは高まってきてしまうのである。

頻繁に症例のあるトラブルではないが、正常な状態で食べることができなくなったシニア犬などは注意したほうがいい。

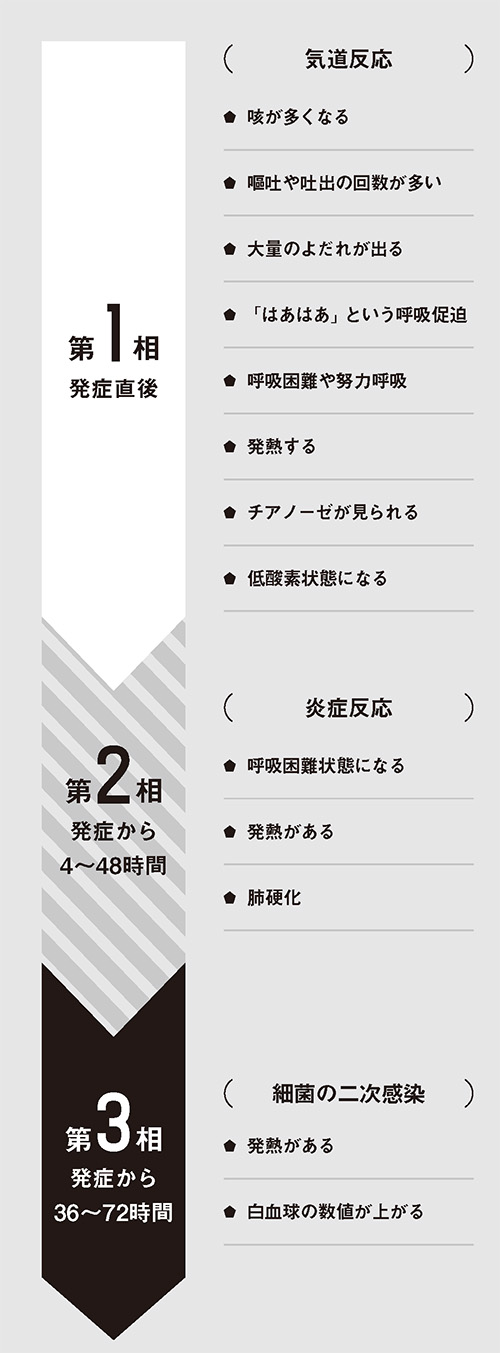

3つのステージと症状

誤嚥性肺炎には3段階のステージがあり、第1相と第2相の段階では「誤嚥性肺障害」、第3相になると「細菌性肺炎」と呼ばれる。ステージは急速に進行する。

咀嚼や嚥下が正しくできるかそこに注意を払っていたい

嚥下機能の低下が、誤嚥性肺炎のリスクを高める。だからシニア犬での発症例が多い病気なのだ。

もう少し具体的に見ていこう。

寝た状態で食事するようになると、危険は高まる。つまり介助が必要な犬に起きやすい。犬はもともと、四つ足で立ってゴハンを食べる生き物。

また、認知症や脳障害などを患っていると、元気で食欲はあるのだけれど、口がうまく動かなかったり、咀嚼、嚥下する力が低下してしまっているということもある。これも誤嚥性肺炎を引き起こす要因となる。

平たく言えば、ちゃんと噛んで、ちゃんと飲み込めているかどうか。飼い主はゴハンを食べさせる時、この点に注意したい。

だから病気などで体が弱っている時も、きちんと食べられているかどうかをチェックしておきたい。

表のような疑わしい症状が出たら、なるべく早く獣医師の診察を受けたほうがいい。誤嚥性肺炎の進行は早い。

誤嚥性肺炎を疑ったら早急に動物病院で問診、検査、治療を

誤嚥性肺炎は急激に進行する。したがって早急な検査、治療が必要となる。何より検査前の問診が非常に大切だ。

誤嚥を起こしやすい状況にあるかどうかを飼い主から聞き取り、飼育状況などを把握することが治療の効果を左右する。

検査はレントゲン、エコー、血液検査。設備があれば内視鏡や細胞検査も行う。レントゲン検査では、肺の右の中葉に誤嚥による肺炎があるかどうかを確認する。

治療は主に酸素吸入、点滴、抗生物質投与。炎症を減らし、感染をコントロールする対症療法だ。

4つの対策

誤嚥性肺炎をできる限り引き起こさない方法はあるのか。それは正しく嚥下させること、余計な物が入らないように衛生面にも気遣うことがポイントだ。

●食後30分程度立った姿勢に

人間で言う「赤ちゃん抱っこ」は、もっとも誤嚥を起こしやすく危険な姿勢。

自然な姿勢を保つように、前を向くように抱き上げてあげることで、誤嚥のリスクは軽減する。

●唾液はまめに拭いて

よだれの多い子は雑菌などが繁殖しやすい環境にあると言える。それらの菌を誤嚥してしまえば肺炎を起こす危険性も高まるので、こまめに拭いてあげることが大切。

●立っている姿勢で食事

犬は4本の足で立っているのが一番自然な姿勢である。自力で立てなくなっても、クッションなどで補助してあげて、立ったような姿勢でゴハンを食べさせるのも誤嚥防止となる。

●ゴハンは少しずつ

忙しさからゴハンの介助も急いでしまいがちだが、この時も誤嚥注意。1回の食事量を減らし、1日の食事回数を増やし、スプーンで少量ずつゆっくり食べさせてあげたい。

その後に注意!

きちんと治療すればほとんどの場合は誤嚥性肺炎の症状は治まる。だが、ごく稀に重症化して、命に関わることもある。それだけにあまり軽視しすぎてはいけない。

急性呼吸逼迫症候群(ARDS)に陥ると危険

呼吸不全を引き起こし、そこからさらに重度の症状になると急性呼吸逼迫症候群(ARDS)となる。かなり重度の症状であり、呼吸のみでなくさまざまな臓器に機能不全を引き起こすこともある。

呼吸不全の段階で治療を

誤嚥性肺炎は、その名の通り肺炎であるから、呼吸不全を起こす。息切れから速い呼吸、さらに進行すると皮膚の色が変わったりチアノーゼが現れてくる。そこに至るまでに治療を行いたいところだ。

生活環境や健康面が影響飼い主の観察が発症を防ぐ

老いたり、病気をしていたり、免疫が落ちていたり、あるいはまだうまく咀嚼や嚥下ができない幼犬だったり、そうしたことに起因するケースの多い誤嚥性肺炎。

それだけに飼い主が日頃から愛犬をよく観察し、日常生活の中で誤嚥させないような工夫・配慮を行なっていくことで、発症を免れることは十分可能な病気であるとも言える。

そうは言っても、誤嚥性肺炎の症状である咳、嘔吐、発熱、呼吸の粗さなどは、他の多くの病気でも現れる症状なので、すぐに誤嚥性肺炎を疑うということはなかなか難しい。

だからこそ、それらの症状の裏には何かの病気が潜んでいる可能性があると思って、やはり獣医師の診断を仰いだほうがいいだろう。

ちなみに高栄養のドリンクやゴハンは、栄養があるだけに誤嚥した時は感染は高まるという。

また、嘔吐した後に咳が出るようになったとしたら、それは誤嚥性肺炎の疑いが強い。

監修:かまくらげんき動物病院

院長・石野 孝先生

副院長・相澤まな先生

1987年神奈川県鎌倉市に開業。最新の西洋医学と伝統的な東洋医学を融合させた、動物に優しい治療を実践。ペットのメタボリック症候群の検査(血液検査)も行っている。

神奈川県鎌倉市笛田1-3-15

☎0467-40-4748

http://genkivet.com/

Text:Takahiro Kadono Illustration:Yuko Yamada

Shi-Ba Vol.135『シニアは特に気をつけたい誤嚥性肺炎』より抜粋