拾い食い、盗み食いはもとより、飼い主の知識不足による危険物の摂取まで含め、「異物」を口にしてしまう、それが誤飲・誤食。とりわけ日本犬は「口」を出しやすいというが。

誤嚥性肺炎など引き起こす要因

誤飲・誤食によって引き起こされるのは、まず物理的に物が気管に詰まってしまう窒息。異物が食道や胃にとどまり嘔吐などを引き起こす逆流性食道炎。そして気管に入った細菌などが原因となる誤嚥性肺炎。異物が胃を傷つけることもある。

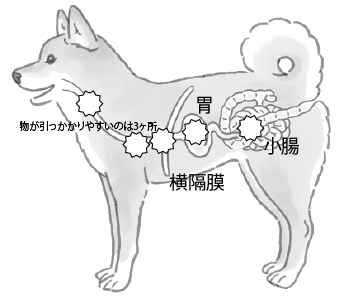

物が引っかかりやすいのは図示した3ヶ所

喉付近、心臓の上、胃の入り口(横隔膜付近)

異物がとどまる部位❶

食道

食道は、口から入った物が胃に届くまでの通り道。喉の途中で気管と食道に分かれており、通常固形物や液体は食道のほうに流れる。しかし老化や免疫力の低下から、誤って気管に流れ込むことがある。それが誤嚥性肺炎を引き起こす。

症状

・ 食道をふさげば呼吸ができなくなる

・ 意識がなくなるなど、緊急性を要することも

異物がとどまる部位❷

胃

物が食道から横隔膜を過ぎると、胃に入る。胃の中に入った異物は、そこにとどまってしまうケースや、糸などの場合は後から入ってくるものを巻き込んで大きくなってしまうこともある。

症状

・ 嘔吐や下痢、食欲不振などが起こる

・串状のものや鋭利なものは胃壁を突き破る

・ 引っかかってしまった場合は腹膜炎になることも

異物がとどまる部位❸

小腸

とどまりやすい胃を過ぎた異物は小腸へ。小腸に入るとおなかを触って異物を確認できることもある。小腸に詰まったままの状態が続くと、小腸が壊死してしまうこともあるので、開腹して取り出す以外に方法はない。

症状

・ 圧迫されていると血行障害、神経異常を引き起こすことがある(食道も同様)

・ 腸が壊死してしまうこともある

ストレスや繊細さが誤飲・誤食に向かわせる

まず、誤飲と誤食はどう定義づけるか、野矢先生に伺った。

「誤食は固形物、誤飲はそこに液体も含まれます。ただほとんど同義なので、ごちゃ混ぜで使用してもいいと思います」

誤飲・誤食での診察はどのくらいの頻度なのだろうか。

「とても多いです。週に4〜5匹来院することもあります。飲み込んだ異物の幅も広いです。また、体調不良の原因が誤飲・誤食によるものとわかっている飼い主さんとそうでない飼い主さんがいます。その違いも診察するうえでは大きいです」

原因が誤飲・誤食であるとわかっていれば対処は早いが、わからない場合はそこに至るまでにかなり時間がかかってしまう。誤飲・誤食には急を要するケースもあるので、結果に及ぼす影響はあるかもしれない。

「日本犬は基本的に怖がりでデリケート、自我の主張が強いので押さえつけられればストレスが溜まります。その捌け口として何でも口にしてしまうというケースが多いです。ガリガリやっているうちに飲んでしまうというパターンですね。特に6ヶ月から1歳頃に何でも噛んでしまうトラブルが多いです」

起こりがちな誤飲・誤食シチュエーション│室内

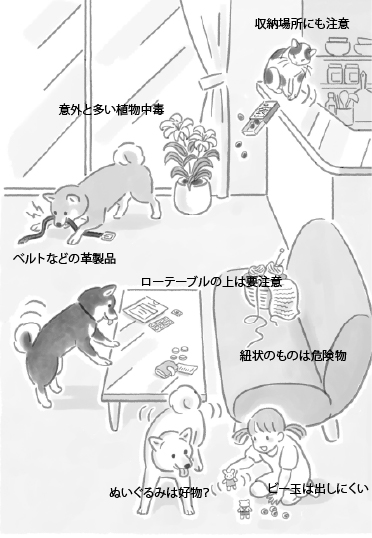

意外と多い植物中毒

観葉植物を育てる家庭は多いが、種類によっては中毒物質でもある。とりわけユリ科の植物は危険で、床に直に置くのは避けたほうがいい。植物中毒の症例は意外と多いので要注意だ。

収納場所にも注意

棚の上などに置いておいたものでも、同居動物などが落としてしまって、拾い食いするケースもある。特にチョコレートは近年多く、中毒性があるだけに十分に注意して管理したい。

ベルトなどの革製品

犬は噛み心地がよく、においのついているものに惹かれる傾向がある。ベルトなど家庭内にある革製品は魅力的なもの。噛みちぎって飲み込んでも、レントゲンに写りづらいので厄介だ。

紐状のものは危険物

毛糸など紐状のものが検出されることも多い。一見、害は少ないように思えるが、紐や糸の類は、長いものであれば引っ張り出す時に刃物のような鋭さで体内を傷つけることもある。

ローテーブルの上は要注意

小銭や人用の薬など、つい置いてしまいがちだが、犬目線の高さであれば当然興味を持って、その後口にする。薬などは容器ごと飲んで体内を傷つけることも。

ビー玉は出しにくい

子供のオモチャ類も誤飲・誤食の例が多い。とりわけビー玉が厄介だ。表面がツルツルなので、一度どこかにはまると空回りして移動しない。小銭も同じくすっぽりはまってしまう。

ぬいぐるみは好物?

かじってちぎれる可能性があるものは特に危険。飲み込んだ後、中の綿が体内で絡まって大きくなり、詰まってしまう。触った子供の手から移った食べ物のにおいが、誤食のきっかけにも。

薬物や毒性のあるものもあらゆるものを口にする

具体的にはどのようなものを誤飲・誤食してしまうのか。

「犬は何でも食べてしまうのです。革製品、タオル、肉塊、オモチャ、チョコ、靴下、石、枝、動物、ボールと、もういくらでも出てきます。においがしたり、味がするものは口にしやすく、噛み心地のいいものも魅力的なのでしょう。もちろん、犬によって好むものは異なります」

それでは、犬が食べて危険なものにはどんな特徴があるだろうか。

「毒性のあるものはもちろん危険です。折れた枝などは胃の壁を突き破ってしまうこともあります。喉にはまりやすい石やボールは食道で引っかかって呼吸困難に。食道や腸を圧迫していれば、血行障害や神経異常を引き起こし、後遺症が残ったり、命の危険性もあります。いずれもとにかく早い処置が必要なのです」

処置方法はいくつかある。催吐剤で嘔吐を促して口から吐かせたり、胃カメラを使用して取り除いたり。無事に取り出せればいいが、それができなければ開腹手術をすることに。

「食道はかなり柔らかいのです。だから何でも入ってしまう。腸は細いので逆にものが入りにくい。そうすると胃にとどまってしまいます」

誤飲・誤食をさせないためにできること

・愛犬の趣味・嗜好を知り何を好むかを十分理解する

・危険だと思われる場所には近づかず首を突っ込ませない

・食に対するストレスを貯め込ませず気分転換を

・ゴミ箱はふた付き&高い位置にし、子供のオモチャは片付ける

・かじってちぎれるオモチャは与えない、材質選びも大事

起こりがちな誤飲・誤食シチュエーション│屋外

身近なボールも安心できない

遊びには欠かせないボールだが、サイズによっては食道を塞いでしまう危険もある。噛み砕いた断片を飲み込むことも。身近なグッズであるだけに怖い。

日本犬に多い竹串

焼き鳥や団子などの竹串は、味やにおいもついているためなおさら口にしやすい。串ごと飲み込んで、胃の壁を突き破ることもある。理由は不明だが、串の誤飲は日本犬に多いそうだ。

小石サイズがクセもの

外に出ればどこにでも転がっている小さな石。身近なものだけに、つい口にしてしまうのか。サイズによっては喉に詰まらせるので、口にさせないこと。歯にとってもいい影響はない。

靴やサンダルを噛みたい犬多し

玄関から靴やサンダルを盗んでくる犬は多い。においや噛み心地に惹かれるのか。室内外にかかわらず、噛みちぎって飲み込んでしまうと、かなり危険。

木の枝も見逃さない

木の枝に執着を見せる犬もいる。大きさや適度な硬さがいいのだろう。だが木の皮にも中毒性物質が含まれるものが。また、小さくして飲み込んでしまうと、竹串同様の危険もある。

弱った動物には興味津々だが

道ばたの生き物にも敏感に反応し、あわよくば口にしたい犬も多数。だがその動物が病気を持っている、あるいは毒性のものを口にして弱っていることもある。

誤飲・誤食は飼い主の責任対処は必ず動物病院で

愛犬が誤飲・誤食をしてしまった時、口に手を突っ込んで取り出す、体を逆さまにして吐き出させる、などというもっともらしい諸説があるが、これは本当なのか。

「いずれも現実的には難しいでしょう。効果もあるとは思えません。ですから、誤飲・誤食してしまったとわかったのなら、とにかく早めに動物病院へ連れて行くことです」

症状が出ていないから大丈夫、と思いがちだが、これが一番危険だという。素人判断は禁物なのだ。

また、誤飲・誤食をしていると飼い主が気付いていないケースも多いだろう。

「今まで元気だったのに、急に嘔吐や食欲不振になった場合は、誤飲・誤食の疑いがあるので早めの受診をしてください」

老犬になり、脳腫瘍やクッシング症候群を患うと誤食が始まるケースもあるという。また。成犬期にはストレスや精神的異常などから、誤食に走ることもある。

病気の場合は致し方ない部分もあるが、ストレスを与えずにきちんとしつけをして生活させることで、ある程度の誤食は防げる。

「飼い主さんの責任によるところも多いと思います。食べ物の管理、行動の管理ができていれば、そうした危険は避けられるはずです」

食に対するストレスを溜めさせないことも誤飲・誤食防止となるのだ。

監修:野矢雅彦先生

ノヤ動物病院院長。日本獣医畜産大学獣医学科卒業後、1983年よりノヤ動物病院を開院。著書に『犬の言葉がわかる本』(経済界)、『犬と暮らそう』(中央公論新社)他多数。

ノヤ動物病院/埼玉県日高市上鹿山143-19

☎042-985-4328

https://www.noya.cc/

Text : Takahiro Kadono

Illustration:Yuko Yamada

Shi-Ba Vol.136『もしもの時に 使える知識 日本犬の誤飲と誤食』より抜粋