オスワリ、マテ、オイデ……。日常何気なく使っている愛犬への「声かけ」。けれど、うまくいかないこともある。

「うちの子は言うこと聞かない!」と思う前に、その声かけ方法が正しいのか、一度見直してみませんか?

コマンド編

犬と暮らすうえでコマンドをかけるシーンは多々ある。飼い主さんがコマンドをかける際にやってしまうNG行動とその改善策について、長谷川先生に聞いてみた。

【OK】声かけの直後にハンドサイン→ごほうびという流れをつくる

【NG】大きな声で「オイデ」とだけ声をかける

オイデの意味を犬に教えたか確認しよう

愛犬が「オイデ=飼い主のそばに来ること」だと認識しているか確認を。ごほうびを持った手を犬に見せ、近寄ったらごほうびを与えるようにして「そばに来るといいことがある」と教える。手を見せたら犬が来る(=ハンドサインを覚えた)なら、「オイデ」と声かけした直後にハンドサインを行うように。

【OK】「フセ!」とはっきりした声で短く1回

【NG】「フーセ、フセ、フセだよ」と連続して声をかける

ただ連呼するのは混乱を招くだけ

犬に声かけが通じない時、つい同じ言葉を繰り返してしまいがち。しかし、余計に犬に混乱を与えてしまうので、声かけははっきりした声で1回を心がける。犬にはダラダラ声をかけるより、センテンスが短く、はっきりした発音のほうが聞き取りやすい。

【OK】落ち着いた声で語りかける

【NG】大きな声で威圧的に怒鳴る

怒鳴っても犬が萎縮するだけ

犬に言うことを聞かせるため、つい声が大きくなってしまったり怒鳴ってしまうケースがあるが、それは逆効果。犬を怖がらせ、関係性を崩してしまう。声かけは落ち着いた声とはっきりしたトーンで伝えるようにしよう。家族で統一を図ることも重要だ。

【OK】聞き間違えにくい単語を心がける

【NG】同じ母音の組み合わせは使わない

犬に聞き間違いをさせないように

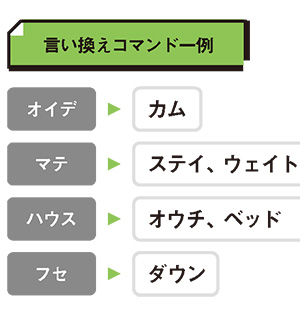

「タッテ」と「マッテ」など母音が同じで発音が似ている言葉は、人間でも聞き間違いが起こりやすい。それは犬も同様なので、「タッテ」を使うなら「マッテ」を「ステイ」にするなど、飼い主さん側が違う言葉を使うように心がけよう。

【OK】声かけをひとつずつ区切って行う

【NG】「オスワリ、フセ」など続けざまに声かけをする

教え直しは思い切って180°の方向転換を

よくあるのが、オスワリと声かけしたのにフセをしたり、フセと言ったのにゴロンしたりすること。これは「オスワリの後はフセ、フセをしたらごほうび」という流れで犬が認識しているから。教え直しするなら、まず連続での声かけをやめること。そして「オスワリ」を「シット」という声かけに変えて、再度練習するのが有効となる。

愛犬に声かけが通らなくなったという場合、声かけの内容を変えて教え直しをすることは可能なのだろうか?

「教え直すことはできます。ただし、その場合、どうして声かけが通らないのかをきちんと飼い主さん側が理解する必要があります」

例えば、オイデという声かけに反応しなくなった場合。オイデの後に爪切りやブラッシングなど、嫌なことばかり起きると犬が覚えていて、オイデに反応しなくなったということもある。この場合、声かけを「カム」に変えたとしても、その後に爪切りやブラッシングを行えば、やがてカムにも反応しなくなる。

「声かけを変えた時、それに応えたらいいことがあると教えていくことが大事です。表面的に言葉を換えても問題の解決にはなりません」

教え直す際にあらためてハンドサインを取り入れるのも効果的だ。

「オイデで飼い主さんが無意識に手招きをしていたりすると、それがハンドサインとして結びついていることもあります。その場合、カムに変えた時はまったく違う動作を取り入れるようにしなければいけません」

教え直しをする際には、自分が今までどのような声かけ、動作を行っていたか見直す必要があるのだ。

次回「日常編」をお届け!

監修:長谷川あや甫 先生

家庭犬しつけインストラクター。PARA主宰。優良家庭犬普及協会常任理事。GCTジャッジ。AFC公認インストラクター。福島県を拠点に全国でしつけ指導、講演、執筆活動など、幅広い分野で活躍中。

いぬのしつけ方教室・ようちえん PARA

☎0242-85-8896

https://paradoggy.com

Text:Eriko Itoh

Photos:Mariko Nakagawa、Michio Hino、Miharu Saitoh

Shi-Ba Vol.135『「言うこと聞かない!」のその前に 声かけ見直し塾』より抜粋